こんにちは、Plex Job 開発チームのawagekiです。

エンジニアといえば勉強会、ということで今回の記事ではプレックスでこれまで実施した社内勉強会を紹介したいと思います!

社内勉強会とは

プレックスでは週一の頻度で、エンジニア対象の社内勉強会を行なっています。 そこまでカチッとしたものではなく、お昼の時間にランチがてらエンジニアが集まって雑談する延長、みたいな感じで開催しています。 勉強会のテーマは技術に関することなら何でもOKで、下記のような感じでカジュアルに決めています↓

今回の記事を書くにあたり、過去のSlackや勉強会資料を振り返っていたところ、約2年前から社内勉強会は行われていたようでした。 ここからはこれまでに開催した勉強会について、内容や教材・目的を簡単に紹介していきます! (第1回〜第3回までは私が入社前の話なので伝聞形式でお届けします…)

社内勉強会の紹介

1. DDD勉強会(2021/12~2022/2)

記念すべき勉強会、第1回のテーマは、DDD(Domain-Driven Design)でした。 初学者が多かったこともあり、教材は「ドメイン駆動設計 モデリング/実装ガイド」を使いました。

DDD をテーマとして選んだ理由としては、

の2つがあったようです。

DDD勉強会を通じて得た知見については、別の記事に詳細をまとめていますのでそちらも参照ください。

2. TypeScript勉強会(2022/3~2022/6)

第2回は「プログラミング TypeScript」を教材に、TypeScript をテーマとしました。

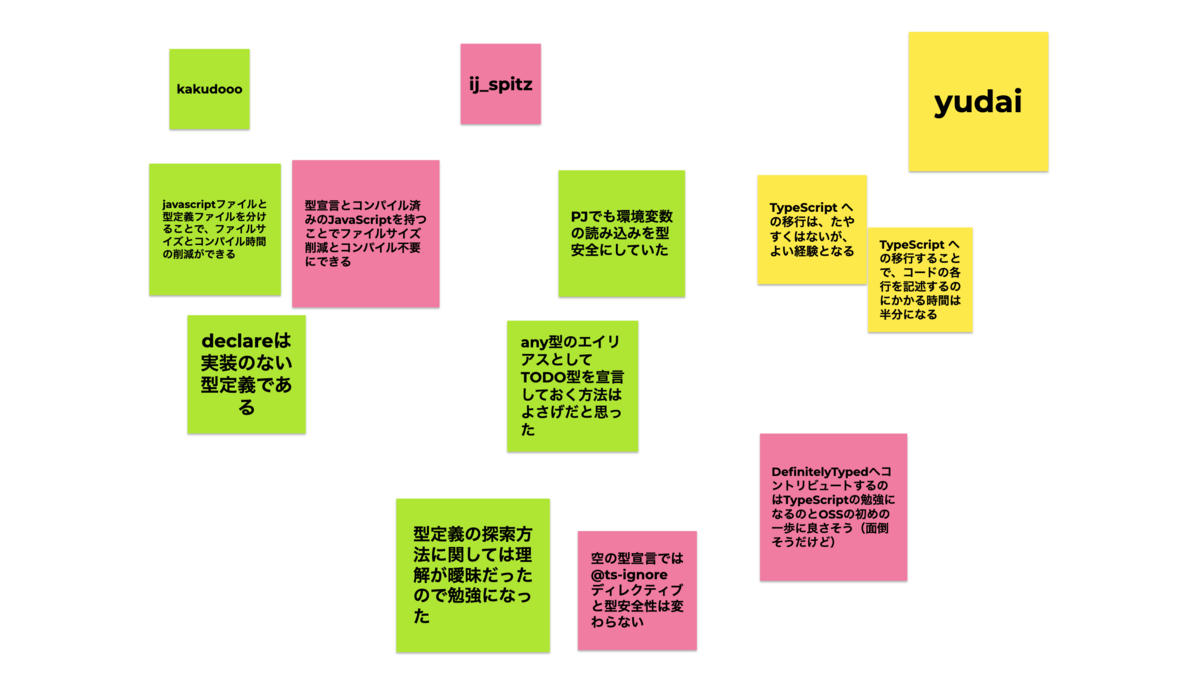

勉強会は、

- あらかじめ決めておいた章を読んでおく

- 勉強会の冒頭で Google Jambord に重要だと思った点や、質問・業務に取り入れたいところ、などを貼っていく

- その後、付箋をグルーピングして各トピックについて話す

といった流れで進めていきました。

勉強会をする前から TypeScript は使用していましたが、体系的に勉強することで、型宣言の切り分けのベストプラクティスやエラー処理などが理解でき、実務に活かすことができました。

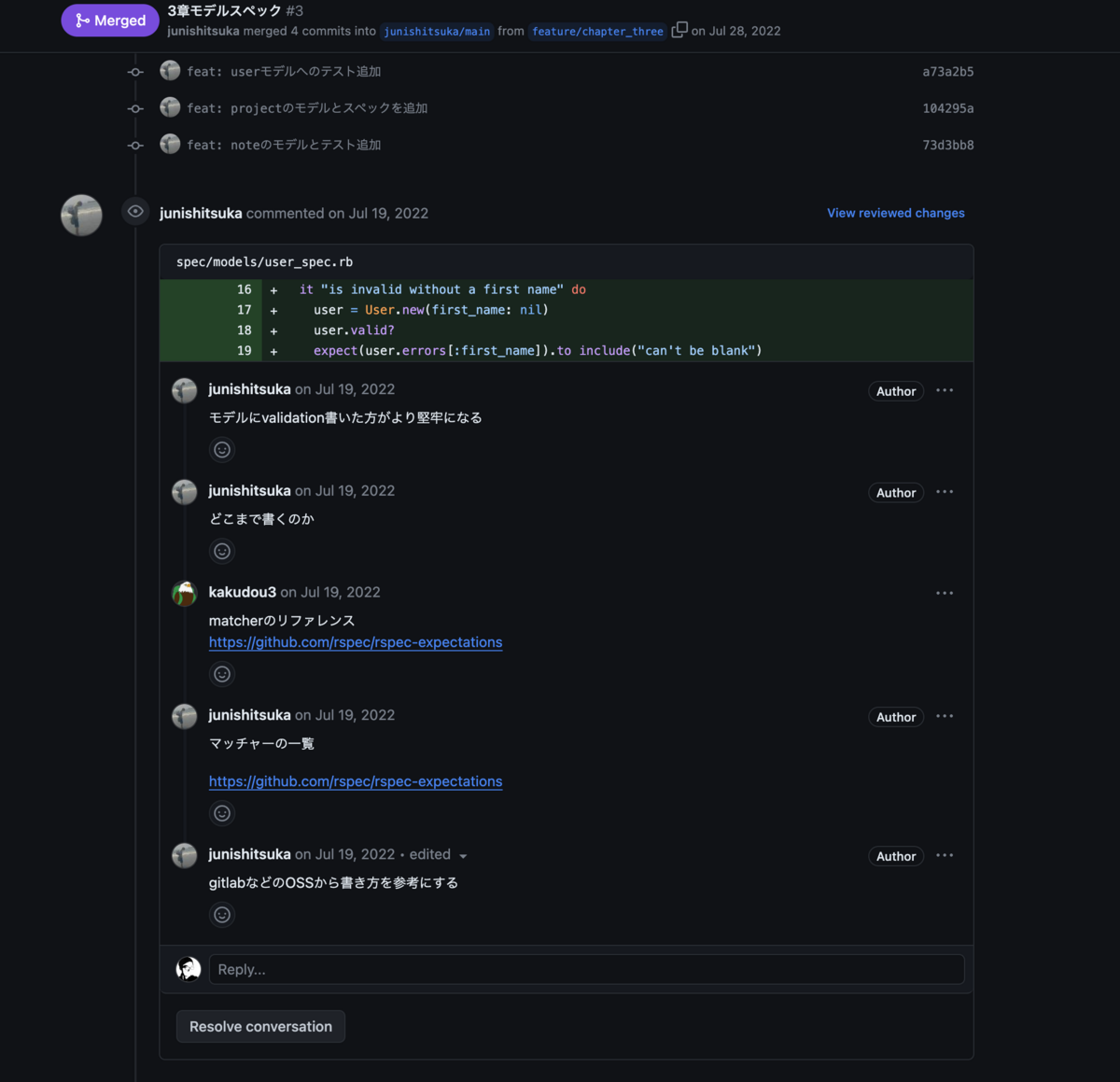

3. RSpec勉強会(2022/7~2022/10)

第3回のテーマは RSpec でした。 弊社ではバックエンドに Rails を採用していることが多いので、教材は「Everyday Rails - RSpecによるRailsテスト入門」を使いました。 この勉強会では本を輪読するだけでなく、より実践的な勉強を行うために下記の手順で勉強会を行いました。

レビュー形式で勉強会を進めることでより理解が深まったと思います!

4. SRE本の輪読会(2023/3~2023/7)

第4回のテーマは、SRE(Site Reliability Engineering)でした。 教材はSRE本「Site Reliability Engineering」で、初めて英語の本を教材としました。(英語だと無料で読めます) 当時、Plex Jobのサービスがスケールする中で、プロダクトをいかに安定稼働させるかが重要なテーマになっていたこともあり、SRE をテーマに選びました。

勉強会後には、Plex Job 開発チームで運用しているOKRに「プロダクトの安定稼働」を設定し、「SLO: 99.9% (時間ベース)」をKRとして、スロークエリの改善や障害発生時に気付ける仕組みづくりなどの改善を行いました。 また、2024年1月にはその延長で Heroku から GCP へのインフラ移行も移行し、一定の効果を実感しています。

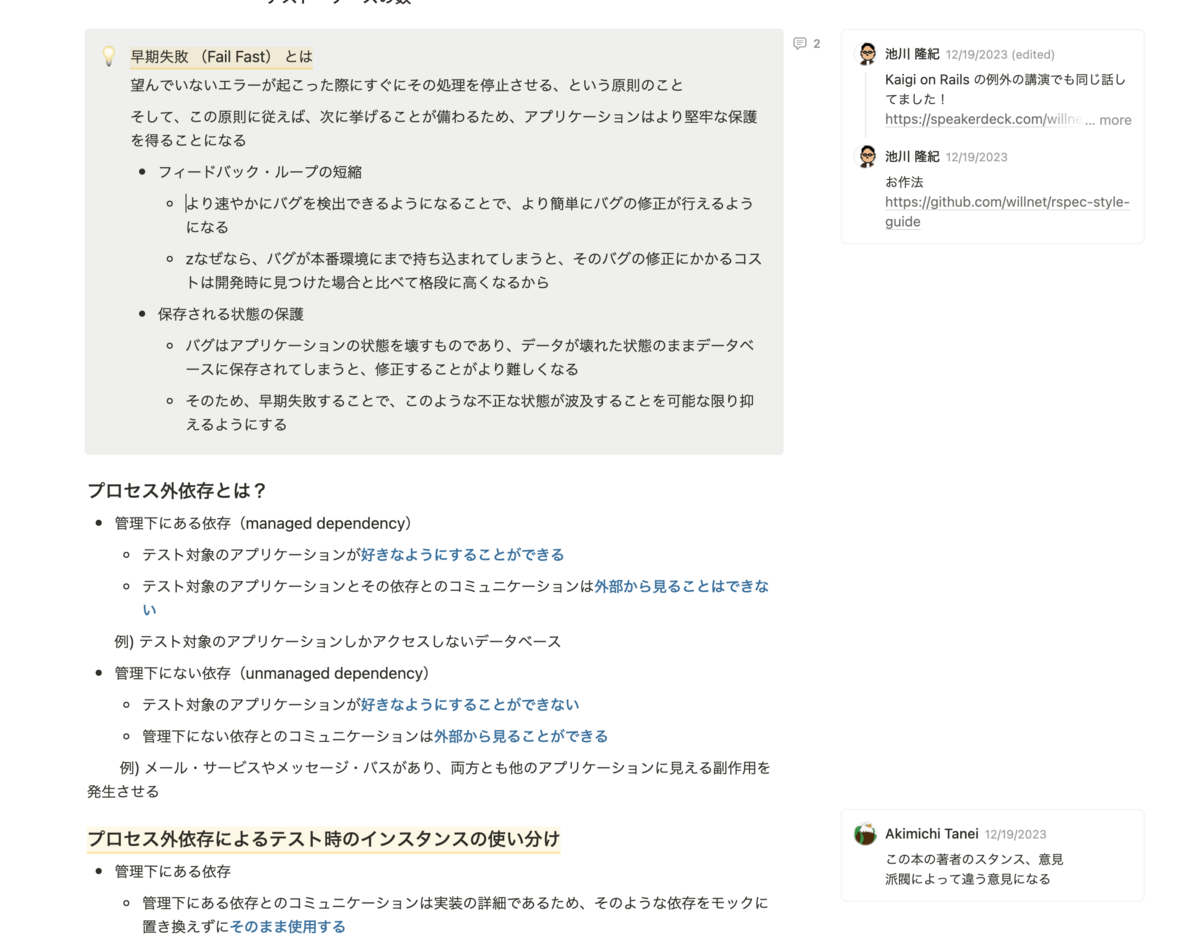

5. 「単体テストの考え方/使い方」の輪読会(2023/10~2024/2)

第5回のテーマは単体テストで当時、話題となっていた「単体テストの考え方/使い方」を教材に選びました。

勉強会は

- 各章ごとに担当者を決めて、Notion に内容をまとめる

- 担当者は事前にまとめたページを共有して、参加者は気になる点や疑問点があればコメントする

- 勉強会ではまとめた内容を説明しつつ、適宜、質疑応答を行う

下記のような流れで行いました。

この頃にはPlex Job以外にもSaasやコーポレート、マーケといった事業部ができていたので、各事業部のプロダクトでどのような運用をしているかなど、意見交換できたのも良かったです!

6. 「ソフトウェアアーキテクチャの基礎 ―エンジニアリングに基づく体系的アプローチ」の輪読会(2024/2~実施中)

第6回のテーマは「アーキテクチャ」で、現在もこのテーマで勉強会を行なっています。 教材は「ソフトウェアアーキテクチャの基礎 ―エンジニアリングに基づく体系的アプローチ」を使っています。 直近だと10章のレイヤードアーキテクチャについて勉強会を行いました。

以上がこれまでプレックスで行なってきた勉強会です。

勉強会あれこれ

せっかくなので勉強会を定期的に開催するにあたり、気をつけていることや今後やっていきたいことも簡単に共有したいと思います!

発表者は持ち回りにする

発表者は毎回持ち回りの交代制にしており、特定の人に負荷がかからないようにしています。 現状だと、2,3ヶ月に一回、発表者の役割が回ってくるペースです。

有志が集まって開催する

勉強会は強制ではなく、参加したい人・できる人が集まって開催しています。 また、メンバーによってはリモートワークしている人もいるので、オフライン+オンラインで勉強会を行なっています。

輪読会では必ずしも一冊全てを行わない

教材とした本の内容について全てを勉強会で取り上げるのではなく、業務に関連する箇所や興味のある箇所に絞って取り上げています。 勉強会は大体2,3ヶ月のスパンで扱うテーマを入れ替えており、これくらいの期間で行なっていくのがモチベーションを維持して継続的に勉強会を開催する意味でも良いのではと感じています。

今後やっていきたいこと

ここ数回は輪読会が続いているので、LT会など別の勉強会の形式も取り入れていきたいです。 また、ほとんどの時間を発表者が一人で話して終わり、といった形になってしまったこともあったので、事前に質問を集めたりプロダクトのコードを題材にするなど、発表者以外のメンバーも積極的に勉強会に参加できる仕組みづくりも行なっていきたいと考えています。

さいごに

プレックスでは今回の記事で紹介した社内勉強会の他にも下記のような勉強会やイベントを開催しています。

| コンテンツ | 概要 |

|---|---|

| 社外勉強会 | LT会*1 |

| 株式会社プレックス 社内ISUCON | ISUCON*2 の社内版 |

| 開発本部定例 | 隔週で開催、業務で得たTipsなどを持ち回りで共有 |

※1 LT会の詳細はこちらの記事を参照ください

※2「ISUCON」は、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です

また、今年初の社外オフライン勉強会として2024年6月にLT会を開催する予定です! 詳細が決まり次第、connpass でイベントを公開しますので、興味がある方はぜひ参加いただけると嬉しいです。

最後に、弊社では全ての事業部でエンジニア採用を積極的に行なっています。少しでも興味を持っていただけた方は業務委託や副業からでも、ぜひご応募ください!